La jeunesse est un pays. J’y vivais autrefois. Ses habitants ne songent qu’à partir ; les exilés souffrent de ne pouvoir revenir. Mais les frontières en sont scellées, comme si la peste s’était emparée du pays tout entier et que les Nations unies avaient dépêché l’élite de leurs soldats pour en surveiller les cols.

L’année où ma voix mua, je commençai de rêver à la capitale. C’est dans le train qui lentement m’emmenait au sud de notre ville poussiéreuse que je me rasai pour la première fois. Des laitiers resquilleurs accrochaient leurs récipients aux fenêtres du wagon et s’asseyaient sur le toit, sous un ciel que le haut vol d’un avion coupait délicatement en deux. Je me penchai par la fenêtre et sollicitai du regard la terre que je quittais, mais seuls les arbres les plus proches voulaient bien obéir. Ceux de l’horizon galopaient derrière le train tandis que, quelque part au milieu, un arbre solitaire se maintenait immobile.

Le train arriva à destination dans la soirée, au moment où les lumières de la ville brillent de toutes parts. Seuls les porteurs étaient vieux. À minuit, on pouvait voir des jongleurs dans les rues; des serveurs apportaient du café glacé ou de vieux journaux. J’appris à parler, à fumer et à regarder un homme de haut. On m’engagea comme chanteur dans un restaurant. Tous les soirs, je chantai la même triste mélodie. Ceux qui m’écoutaient en avaient les larmes aux yeux, mais aucun d’entre nous ne comprenait ce chant. Mon salaire était d’or, mais je ne savais qu’en faire. Le sous-sol était aménagé pour la danse et on nous servait pour le dîner le riz long et fin de la vallée de mon enfance. Des zinnias poussaient dans les boîtes aux lettres ; les corbeilles à papier débordaient de reconnaissances de dettes. Et qu’elles étaient belles, les filles de la jeunesse ! Je décidai de trouver le type idéal, mais toutes étaient si différentes !

Un matin, en regardant par la fenêtre, je remarquai que la tour de l’horloge n’était pas à sa place. Je la voyais qui s’élevait beaucoup trop loin. Je vivais alors dans la périphérie et non là où il aurait fallu, dans le centre où convergent tous les chemins. Aucun taxi ne consentait à me conduire jusqu’au coeur de la ville ; les bus prenaient tous la direction opposée. Pour le déjeuner, le riz était ordinaire et il fallait que je me le procure moi-même. Le lendemain, il y avait des montagnes à la place de la ville. Je me retrouvai dans un convoi de réfugiés faisant route vers la frontière. Ils vous laisseront la pellicule et votre appareil sera confisqué, me dit mon voisin. Mais l’Onu campait ailleurs et nous passâmes facilement.

Á quoi bon faire comme si la cité perdue n’était pas Dehli ? C’est bien elle. Les plus belles choses de ma vie ont eu lieu à Dehli. De toutes les amours, l’amour de la ville est celui qui éclôt le plus lentement. Rien à voir avec l’amour de la campagne, qui est rapide, ardent, facile. Tout comme l’amour soudain et profond d’une femme.

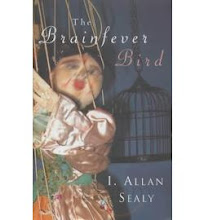

De l’autre côté de la frontière, tout se meut plus rapidement. De simples billets de banque vous mènent à bon port. De là, on navigue à l’Ouest et le boutre finit par s’échouer devant les piliers du Roi singe. Après cela, il y a autant d’aéroports qu’on veut. Tout ce qu’on vous demande, c’est un ticket d’embarquement et la garantie que vous n’êtes pas fauché. Car il se pourrait bien que vous ne reveniez jamais. Il ne faut pas prendre au sérieux les rumeurs qui disent qu’une seconde chance est possible. Le retour se paye très cher. On devient alors un jouet du destin, un simple pantin. Refusant la pantomime, j’ai choisi de rester à l’étranger. Et puisque j’étais un habitué de la scène, je me suis fait moi-même marionnettiste, artiste de la pantomime, maître du kathpuli.

Mais certains finissent par rentrer chez eux. Voici l’histoire d’un homme qui le fit et en paya le prix. Écoutez.

Alors imaginez un avion traînant deux nuages blancs découpés dans du polystyrène (un avion aussi n’est rien d’autre qu’une marionnette animée par des fils). Imaginez à l’arrière-plan deux villes abritées sous un ciel. D’abord, bien sûr, il n’y a rien, ni le ciel ni la scène. À partir de rien, sur ce sol solide et noir, nous élevons un théâtre kathpuli. Ici même, dans cet étroit cul-de-sac poussiéreux, tout juste balayé par deux balayeurs municipaux pour la seule raison qu’un officier de police est impliqué dans l’aventure, un théâtre paraît. On assemble pilotis, solives, planches ; on tapisse le tout. Pour les places assises, la rue fera l’affaire. Il suffira qu’on y déroule aussi des tapis. La nuit du ciel est figurée par un noir auvent pailleté d’étoiles citadines poussiéreuses. Il y a une rangée de pots de Palmyre sur le sol devant l’estrade. Puis une simple marche, qui du néant me hisse. Je me dirige vers le centre de la scène, je me retourne et vous fait face. Il n’y a pas de feux de la rampe, tout juste une rangée d’ampoules couvertes de papier aluminium et fixées sur un long bambou. À mesure que les lumières s’allument, j’en abstrais forme et substance, et aussi un peu de réconfort. Faites-moi confiance, j’étais chanteur autrefois. Écoutez ce que j’ai à vous dire.

Je chante deux cités, la rouge et la blanche. Vous pouvez les apercevoir en toile de fond, grossièrement dessinées à plat, avec des murs, des tours et des fenêtres obéissant aux lois médiévales de la pesanteur et de la perspective, avec des toits inclinés évacuant une pluie rigoureusement horizontale. Le marionnettiste du Nord précise que les deux côtés d’une scène ne doivent pas être de la même couleur. Selon une ancienne tradition, si un côté est noir, l’autre est blanc, et si l’un est bleu, l’autre est jaune. Autrefois, même repliés, les rideaux manifestaient ce partage des couleurs sur la scène. Dans l’histoire que je veux vous raconter, les couleurs sont le rouge et le blanc.

La cité de droite est orientale. L’empereur moghol Shah Jahan la fit bâtir au dix-septième siècle. Les façades de ses monuments principaux, le fort, la mosquée, le palais et les portes de la ville sont en grès rouge. Depuis toujours on la connaît sous le nom de Cité Rouge, bien qu’on y puisse apercevoir aussi des coupoles et des colombiers — et des nuées de pigeons tournoyant dans le ciel — en noir et blanc. Son vrai nom est Dehli, le Vieux Dehli autrefois nommé Shahjahanabad. Á ses pieds coule la Yamuna, un fleuve rabougri et perpétuellement harcelé. En été ses eaux sont bouillonnantes et l’on pourrait presque cuisiner sur la pierre rouge de la ville.

À gauche se trouve la Cité Blanche. On l’appelle Sankt Peterburkh, en hommage à son fondateur le Tsar Pierre le Grand, ou plus certainement pour honorer le nom de son saint patron. Fondée en 1703, à peine cinquante ans après Shahjahanabad, résolument occidentale, c’était une fenêtre de la Russie asiatique sur l’Europe. Ses flèches et ses anges d’or regardent vers l’ouest, ses girouettes ne peuvent qu’y tendre. Les multiples canaux sur la toile de fond figurent les bras de la Neva se jetant dans la mer baltique. Saint-Pétersbourg est bâtie sur un delta, et en hiver ses canaux sont couverts de glace. C’est alors que la Cité Blanche resplendit comme un iceberg échoué au clair de lune.

Une lune longicorne est suspendue au-dessus de la ville de gauche ; le soleil darde ses multiples rayons d’ivoire au-dessus de la ville de droite. Regardez ! Leur existence est solidaire : la pâleur de la lune s’épanche en eaux pétillantes lessivant au clair les murs proches de la Cité Rouge, et toute la façade orientale de la gare de Finlande est baignée du rouge de l’aurore. Au beau milieu du ciel, la couleur est indéterminée, car les deux cités se mêlent dans le demi-jour. Regardez le pont là-bas, regardez là où le rouge de sa pierre expire en dentelle d’acier sur la rive opposée du fleuve affluent. Voyez comme la frise baroque de ce blanc rempart vient mourir, en arabesques échevelées, au pied du Fort Rouge.

Au centre, vous verrez bientôt une jeune femme les bras levés et la tête penchée en arrière, observant l’avion qui a été peint dans le ciel, la bouche grand ouverte, la gorge tendue et vulnérable. On pourra l’imaginer en train de fouiller la nuée à la recherche de quelque chose, ou tout simplement en train de faire son yoga. Elle est presque entièrement vêtue de jaune.

Les couleurs des anciennes marionnettes, nous dit le maître aux marionnettes, étaient à peu près identiques et différaient par la tunique ou le sari. De longues et amples jupes couvraient les jambes du roi ou des simples sujets. (Femmes ou hommes, on ne voyait jamais les pieds des pantins, et souvent ils n’avaient même pas de jambes). La couronne d’or suffisait à identifier le roi. Et s’il rencontrait un autre roi sur le champ de bataille, l’autre couronne était dessinée différemment. Le moment où les deux rois s’affrontaient constituait l’apogée du spectacle. Tandis que les marionnettes luttaient, un enfant parmi les spectateurs pouvait apprendre : c’était là leur fonction. Elles dansaient, affluaient et luttaient. À cheval ou à pied, elles commençaient tout d’abord par croiser le fer cordialement, puis, abandonnant toute dignité, elles se ruaient les unes sur les autres. Leurs corps s’entrechoquaient avec un bruit sourd que l’on pouvait entendre jusqu’au fond du théâtre, qui se propageait par-dessus les soupirs de la foule, au-dessus des petites anches — deux petites tiges de bambou assemblées par une membrane de gomme —, que les marionnettistes tenaient entre leurs dents comme un petit harmonica. C’était un bruit démoniaque, tranchant comme la douleur, vicieux comme le rasoir. Plus que les mouvements admirables de leurs bras, plus encore que leurs cris d’oiseaux, si étrangers à leur humanité, c’était le bruit sourd des corps s’entrechoquant qui fascinait, qu’on emportait ensuite chez soi et sur lequel on méditait allongé dans le noir en attendant d’être pris par le sommeil.

Comme les rois luttaient tandis que les corps sans vie de leurs hommes gisaient tous au sol ! C’est alors qu’ils manifestaient leur essence, dans cet éternel tourbillon de la lutte, chaque terrible collision métamorphosant en chair et en os le rembourrage de coton dont on savait qu’il faisait tout leur intérieur, métamorphosant aussi leurs cris d’oiseaux en des voix véritables, qui auraient pu tout aussi bien être à nous, frêles et tordues par la douleur. Jusqu’à s’apercevoir que les fils qui les animaient, loin de prouver leur irréalité, ainsi que le murmurait un cousin plus âgé assis tout à côté, constituait la substance même de leur souffrance. La douleur était dans les fils.

Mais si on vous disait (et cette pensée vous atteignait si fortement qu’elle vous réveillait et vous laissait comme interdit, les mains vous couvrant les oreilles), si donc on vous disait que parmi ces gens qui venaient d’assister au spectacle, qui peut-être vous avaient effleuré le bras ou s’étaient penché tout contre vous, certains n’étaient rien d’autre que des poupées de chiffon? Et si par impossible quelqu'un de votre famille… ? Vos yeux s’écarquillaient alors de terreur à mesure que cette idée vous envahissait.

Et si vous étiez vous-même une marionnette ?

Lev est le nom de la poupée blanche dont il est question dans cette histoire. Il n’est pas roi mais un homme ordinaire originaire de ce pays qui a divinisé l’homme ordinaire. Un scientifique au savoir spécialisé qui a connu la chute dans cette Russie nouvelle où les physiciens lavent des carreaux et les ingénieurs conduisent des tramways. (Ils pouvaient le faire aussi dans l’ancienne Russie.) Évincé du monde de la recherche, simple chauffeur désormais, il décide d’emporter son savoir à l’étranger. Beaucoup parmi ses anciens collègues sont partis à l’Ouest. Mais Lev veut partir dans la direction opposée. Tout ça parce qu’il y avait dans son enfance cette boîte peinte avec une image du Taj Mahal. Nos destins sont suspendus à des fils si ténus !

En Inde, il rencontre une poupée rouge qui n’est pas une reine mais une femme ordinaire de ce pays qui n’a jamais divinisé la femme ordinaire. Maya est marionnettiste. Elle a chez elle une chambre remplie de marionnettes qu’elle a confectionnées de ses propres mains, de bric et de broc. Ses mains sont calleuses et elle rêve de raconter un jour l’histoire irréductible de la marionnette. Comme ils tombent l’un sur l’autre ces deux-là, alors que le monde tout entier dort ! Comme ils se jettent l’un sur l’autre sous le ciel peint!

Les poupées de chiffon nécessitent un cœur de plomb. Un centre de gravité est indispensable à la manipulation, de manière à ce que les fils demeurent séparés l’un de l’autre et que les mouvements au sol et dans les airs soient vifs et tranchants. C’est un dur labeur que celui du marionnettiste. Planté derrière la toile de fond, il doit maintenir le petit appareillage à distance de sa poitrine. Il anime un morceau de plomb capitonné de peluches et couvert de bandages, une sorte de momie farcie de haillons. Un peu de gabardine rouge au niveau du cœur, du calicot jaune à la place du foie, une pelote de fil gris pour la tête.

Imaginez un instant que votre voisin ne soit pas bâti comme vous. Allez-y, regardez-le, furtivement et du coin de l’œil. Et si derrière ces yeux qui vous regardent en retour se cachait une pelote de ficelle grise ? Que dites-vous de cela? Vous l’agrippez, vous déboutonnez sa chemise, et vous le griffez, vous le frappez et dépecez. Qu’allez-vous découvrir ? Il faut que le créateur de marionnettes, homme ou femme, soit bien courageux pour abriter chez soi de tels êtres inachevés. Imaginez leurs gesticulations lorsque la porte de l’atelier s’est refermée sur eux. Ou bien la nuit, lorsque les premiers frémissements des rêves s’agitent dans les têtes bandées de ces êtres à moitié formés étendus au sol.

Imaginez qu’une nuit l’un d’entre eux, plus près de l’achèvement que les autres, aux sourcils naissants, les doigts commençant de croître sous le tissu, se redresse soudainement dans le noir. Il tourne la tête d’un côté puis de l’autre, s’efforce d’écouter avec son embryon d’oreille. Puis il se lève maladroitement. Il trouve l’équilibre, ses mains agrippent la poignée de la porte. Durant cet intervalle de rêve, son corps a grandi au point d’atteindre à des proportions humaines. Poussé par l’instinct, qui n’est d’ailleurs rien d’autre qu’une sorte de gravité, il détecte la chaleur se dégageant de votre corps endormi dans la chambre d’à côté. Imaginez-le se traînant en silence dans le couloir jusqu’à votre porte. Il se tient là tout en essayant de s’imprégner du rythme de votre respiration. Et puis, tout aussi soudainement qu’un rêve, il s’approche de votre chevet. Dans un silence de coton, il attend que vous le reconnaissiez. Mais comme votre respiration, ce don exotique inestimable qu’accompagne l’étrange flux et reflux de votre poitrine, ne répond nullement à l’hommage qui lui est fait par quelque modulation, le pantin se penche sur vous pendant que vous dormez ; ses yeux aveugles recherchent la double obscurité. Comme pour saisir à la source le battement de votre poitrine, il dresse l’oreille. Imaginez comme ce serait tentant pour lui de jouer de cette harpe qu’est votre corps avec sa main bandée !

Et si la foi qui l’a conduit jusque-là s’évanouissait d’un coup, s’il s’affalait sur vous, avec tout son attirail de chiffon et de bandage lesté de plomb s’effondrant en plein sur vos rêves ?

Vous hurlez et vous redressez en sursautant. Le cœur battant à tout rompre, vous vous tenez assis en attendant que vos yeux s’accoutument à l’obscurité, reconnaissant petit à petit les formes familières de la chambre, les placards, les fenêtres… Vos pieds vous portent jusqu’à la salle de bains, vous dévisagez le pantin dans le miroir jusqu’à ce que les yeux de votre tête se soient retirés jusqu’aux couches les plus reculées de l’évolution. Plus votre regard est dur et plus vous semblez contrefait. Cette chimère aux yeux rouges peut-elle espérer aimer et prier ? Ou bien n’y a-t-il que de la matière brute là-dedans, un simple rembourrage de peluches et de papier brun avec deux verres lumineux qui ont appris la ruse qui permet de voir ?

Et quand vous avez bu votre gorgée d’eau rafraîchissante, vous vous recouchez et ne trouvez pas le sommeil. Vous restez allongé, prêtant l’oreille à tous ces bruits irréels qui vous criblent le corps par tous les pores de la peau, ce corps dont les draps mutiques ont pris la forme. Jusqu’à ce que les premiers cris d’oiseaux timides signalent l’aurore et qu’une lumière pâle et implacable emplisse la fenêtre. À nouveau la vie se faufile, tangible comme une preuve, tout comme la plus précieuse des étoffes de sari passe à travers l’anneau d’or de votre Moi d’emprunt. Et le sommeil vous reprend enfin.

Dans la nuit, visible à des yeux clos et dans l’obscurité seulement, la figure vous hante avec sa mélancolie. La nuit, vous hantez le miroir avec vos doutes, jusqu’à ce que vous ne sachiez plus qui de vous deux est vraiment réel, la poupée languissante ou le rêveur maudit.

Approchez. Les lumières s’estompent. Les deux cités paraissent sur la scène, blanche et rouge. Je chante Dehli, je swingue Saint-Pétersbourg. Voici une cuiller, voici une pomme cannelle; crachez ses pépins où bon vous semble.